记叙文的六要素:时间、地点、人物、事件的原因、经过和结果。

记叙文的人称:你、我、他

记叙文的叙事线索:以人物、时间、地点、事件、情感、物品、题目为线索。

记叙文的顺序及作用:

顺叙:按事情发展先后顺序。

倒叙:先写结果,在交待前面发生的事。

插叙:叙事时中断线索,插入相关的另一件事。

补叙:在叙述结束后,又对前面的有关情节进行内容上的补充。

表达方式知识要点归纳总结:

表达方式:记叙、说明、议论、描写、抒情

记叙:记录某些事件和故事发生的全部过程。

说明:记叙文中涉及的相关具体事物的补充交代,一般要求文字简明扼要,抓住事物最主要并且和情节联系最紧密的特点,

抒情:

直接抒情:作者或主人公直接倾吐内心感受。

间接抒情:寄情于景、融情于物、感情流露于写人启事、写景状物中。

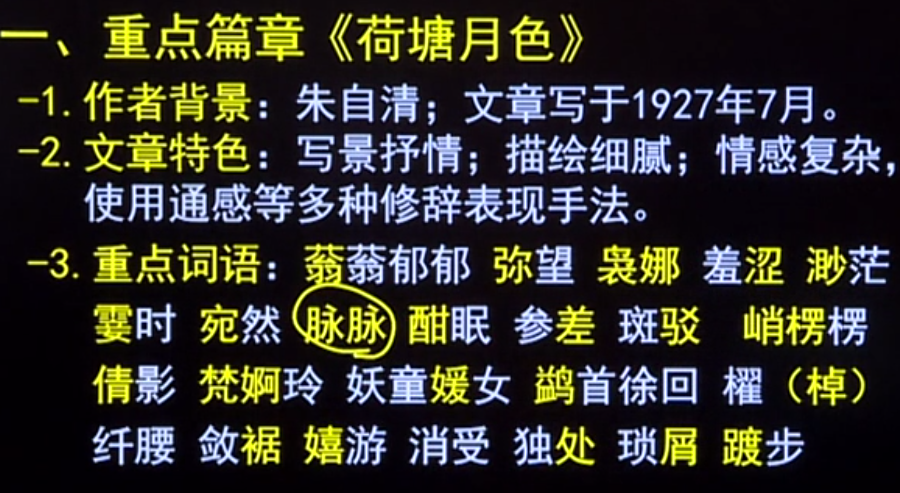

记叙文阅读:重点篇章:《荷塘月色》

1、作者背景:朱自清 1927年7月

2、文字特色:写景抒情;描绘细腻;感情复杂;使用通感等多种修辞表现手法。

3、重点词语:嗡嗡郁郁、弥望、袅娜、羞涩、渺茫、霎时、宛然、脉脉、酣眠、参差、斑驳、峭楞楞、倩影、梵婀玲、妖童媛女、鹢首徐回、櫂、纤腰、链锯、嬉游、消受、独处、琐屑、踱步

文章结构:

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

艺术表现手法:

通感:通感是一种特殊的修辞。

通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。

叠词的使用:增强了韵律感。

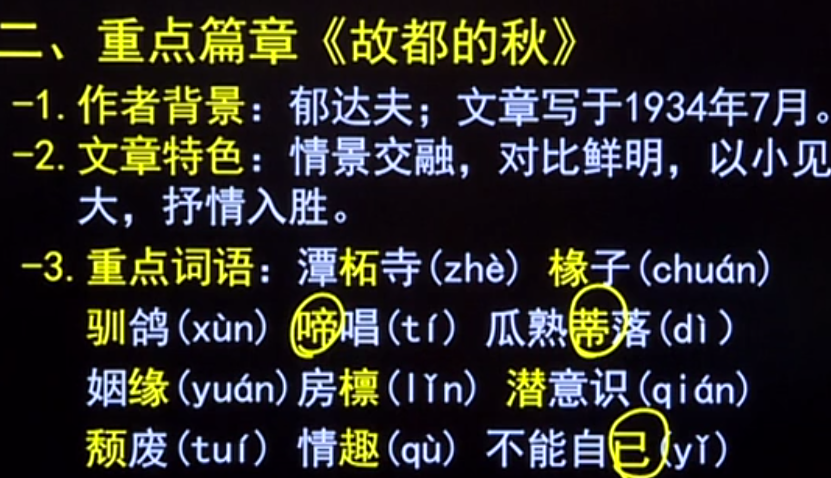

重点文章《故都的秋》

1.作者背景:郁达夫;文章写于1934年七月

(和朱自清同时期中国的散文作家)

2.文章特色:情景交融,对比鲜明,以小见大,抒情入胜。

《荷塘月色》《故都的秋》文章共同点都是“以景抒情”

重点词语:潭柘寺、椽子、驯鸽、啼唱、瓜熟蒂落、姻缘、房檩、潜意识、颓废、情趣、不能自己

比喻:既有本体又有喻体是比喻。

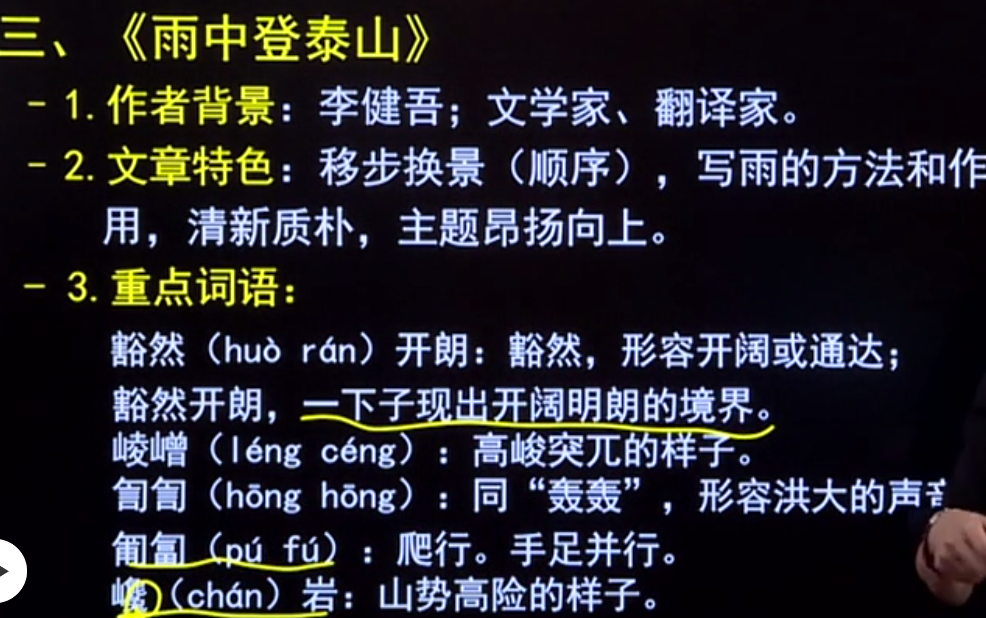

《雨中登泰山》

1.作者背景:李健吾,文学家,翻译家

2.文章特点:移步换景(顺序),写雨的方法和作用,清新质朴,主题昂扬向上。

(文章按照游踪继续的)

豁然开朗:一下子现出开阔明朗的境界,

匍匐:爬行、手足并行。

巉岩:山势高险的样子。

崚嶒:高俊突兀的样子。

訇訇:同“轰轰”,形容洪大的声音。

文章思路:

登前:十分迫切

登中:独得之乐

登后:意兴盎然

文眼就是表现中心思想的句子;一般出现的地方不是开头就是结尾,出现在结尾的比较多;

文章围绕着“雨趣”

《石缝中的生命》

1.作者背景:林希 现代作家 经历胡风案

2.文章特色:作品主要内容是通过野草在石缝中尚能保持顽强生命的故事,表达了作者对小草的“只要有恒心,铁杵磨成针”坚定信念的钦佩之情。

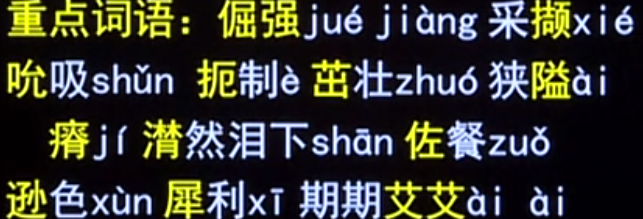

重点词语:倔强、采撷、吮吸、扼制、茁壮、狭隘、瘠、潸然泪下、佐餐、逊色、犀利、期期艾艾

文章属于托物言志的方法展现。

作者借助石缝间的生命,托物言志。

主题延伸

石缝间的生命-社会中的人-民族国家

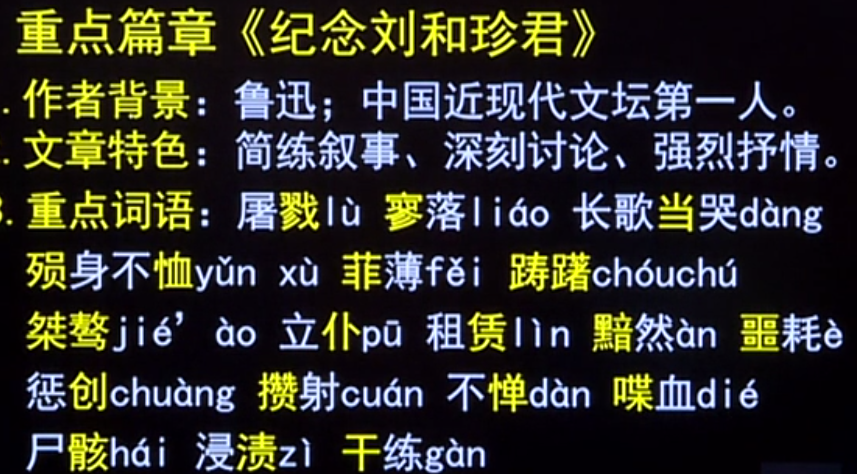

重点篇章《纪念刘和珍君》

1.作者背景:鲁迅;中国近代文坛第一人。

2.文章特色:简练叙事、深刻讨论、强烈抒情。

3.重点词语:屠戮、寥落、长歌当哭、殒身不恤、菲薄、踌躇、桀骜、立仆、租赁、黯然、 噩耗、 惩创、攒射、不惮、喋血、尸骸、侵渍、干练

文章脉络:整体感知理清思路

1、总体思路:

2、局部思路:

3、思路顺序:

文章(1-2)段,纪念的缘由

悼念刘和珍君,控诉反动政府

痛诉走狗文人,唤醒麻木庸人

以上写了 强烈的爱恨交织

写作顺序:逻辑顺序

文章(3-5)追忆刘生平

追述生平事迹

概写遇难经过

详写遇难细节

生前到死后

写作顺序:时间顺序

文章(6-7)教训和意义

劝戒徒手情愿

激励奋然前行

从否定到肯定

时间顺序:逻辑顺序

此段要求背诵:

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中,又给人暂得偷生,维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头!

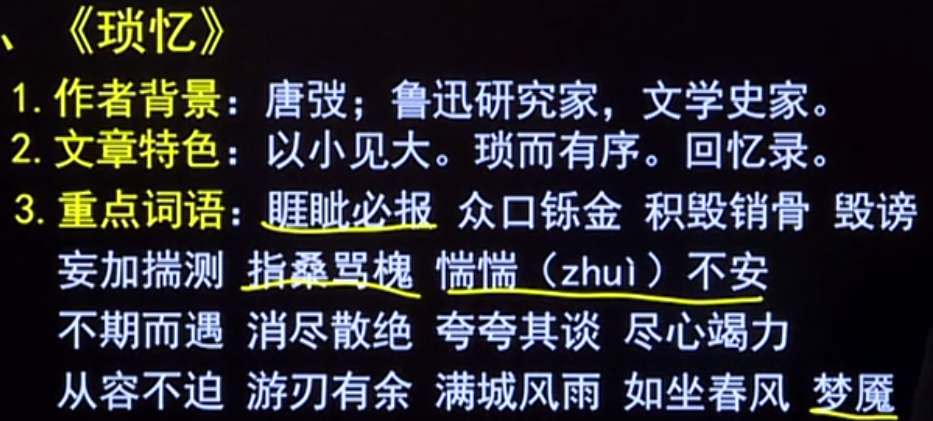

《琐忆》

1.作者背景:唐弢;鲁迅研究家,文学史家。

2.文章特色:以小见大。琐而有序。回忆录。为鲁迅诞辰而写。

3.重点词语:

睚眦必报、众口铄金、积毁销骨、毁谤、妄加揣测、指桑骂槐、惴惴不安、不期而遇、消尽散绝、夸夸其谈、尽心竭力、从容不迫、游刃有余、满城风雨、如坐春风、梦魇